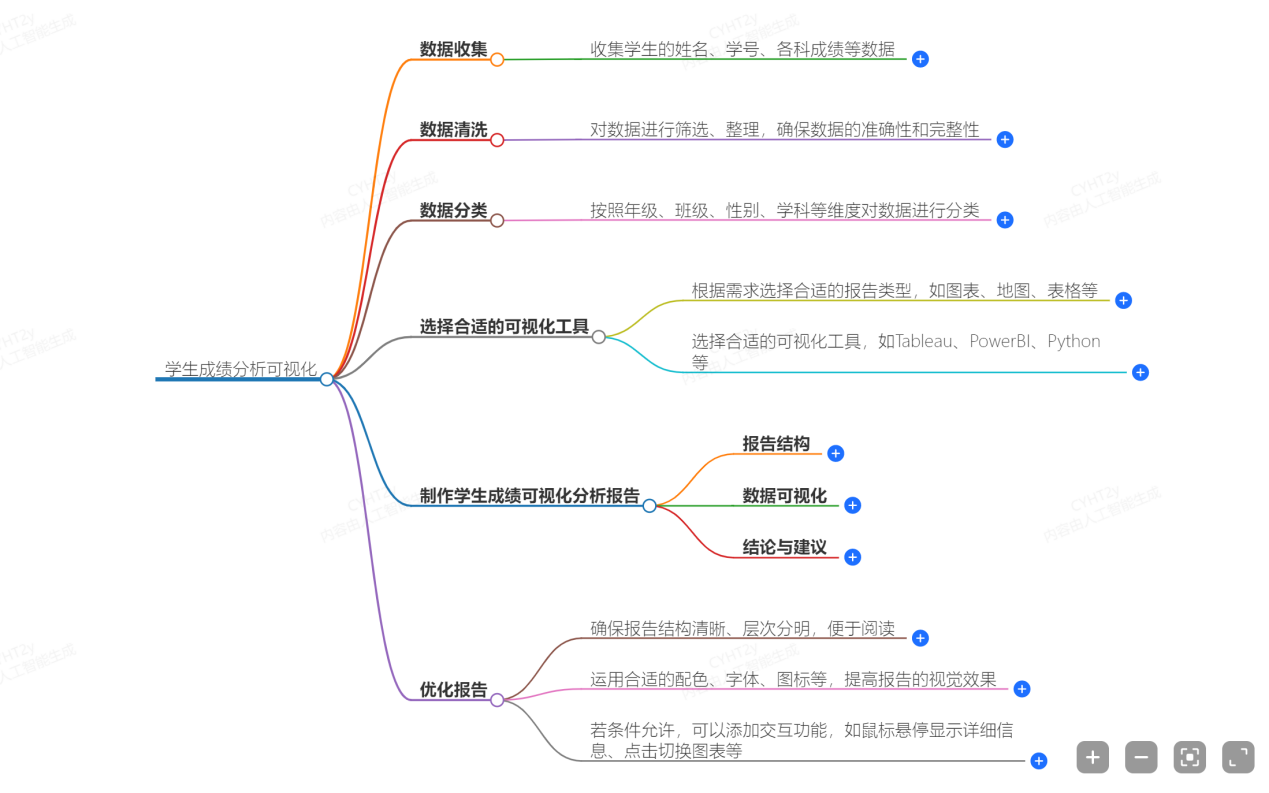

学生成绩分析可视化可通过以下步骤实现,结合数据分析工具和可视化方法,帮助教育工作者直观发现教学规律和个体差异:

一、数据处理流程

1. 数据收集与清洗

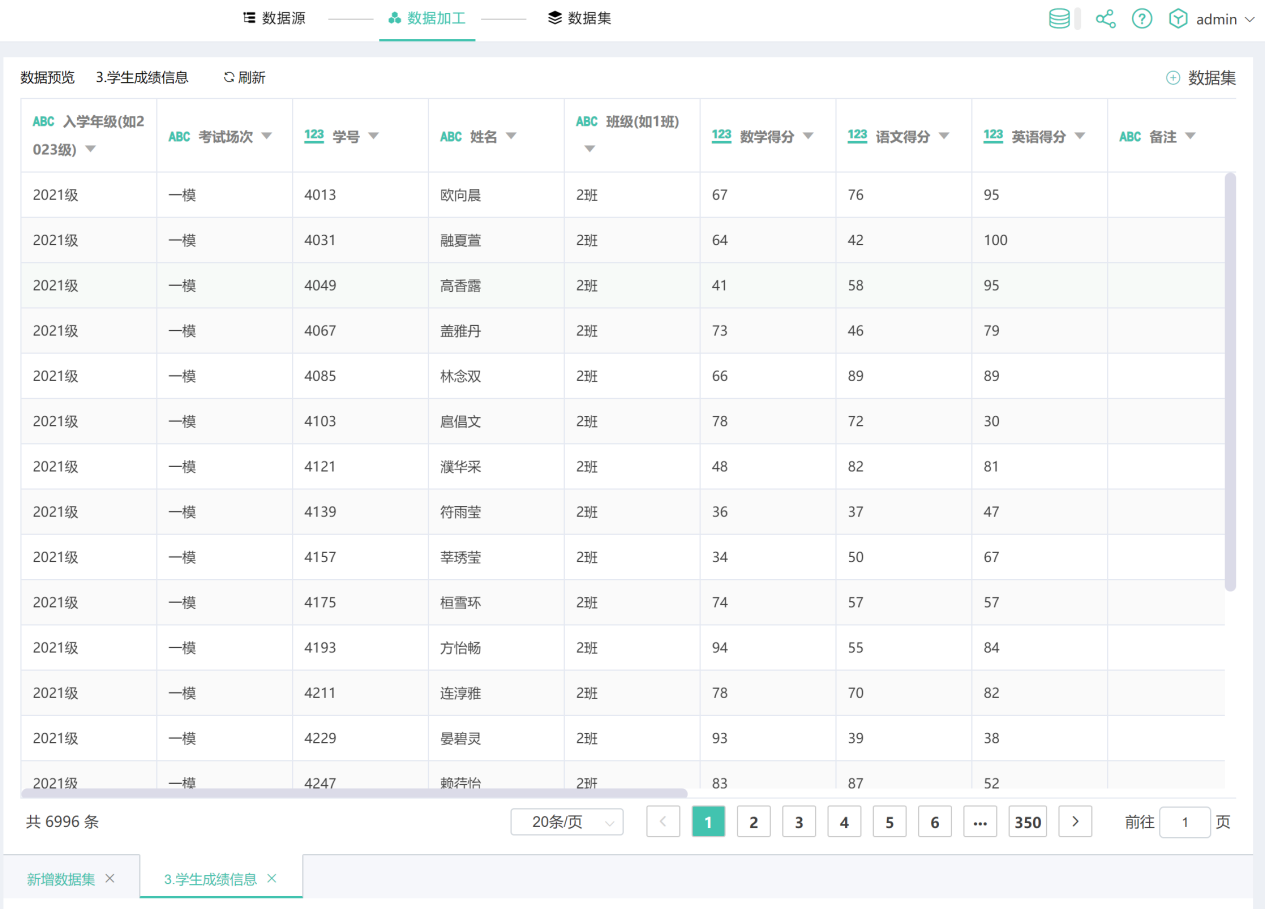

² 收集学号、姓名、班级、科目成绩等基础数据,需确保字段完整性和格式统一性。

² 处理缺失值(如用平均分填充)、异常值(如超出满分范围的分数)和重复数据。

2. 数据分类与统计

² 按年级、班级、性别等维度分组,计算平均分、标准差、优秀率(如90分以上占比)、及格率等统计指标。

² 分析学科相关性(如数学与物理成绩的关联性)。

二、核心可视化方法

1. 整体趋势分析

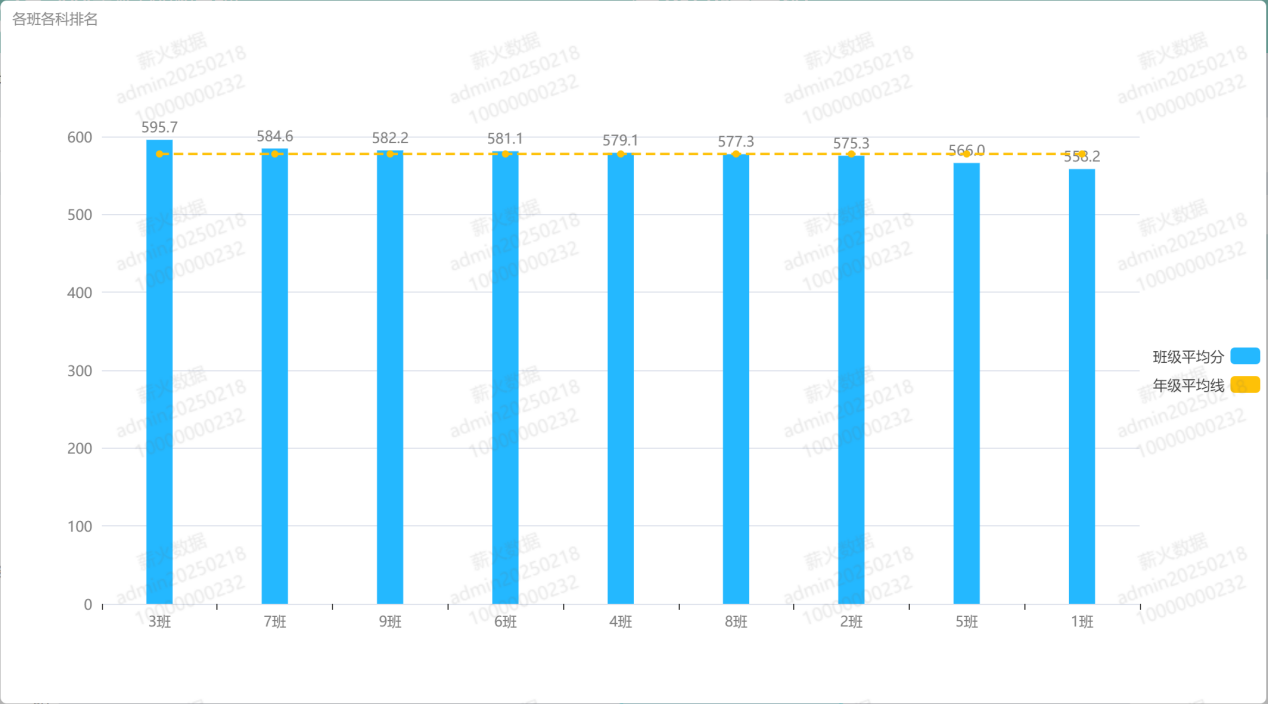

折线图/柱状图:展示年级或班级的平均分变化趋势,对比不同学期成绩波动。

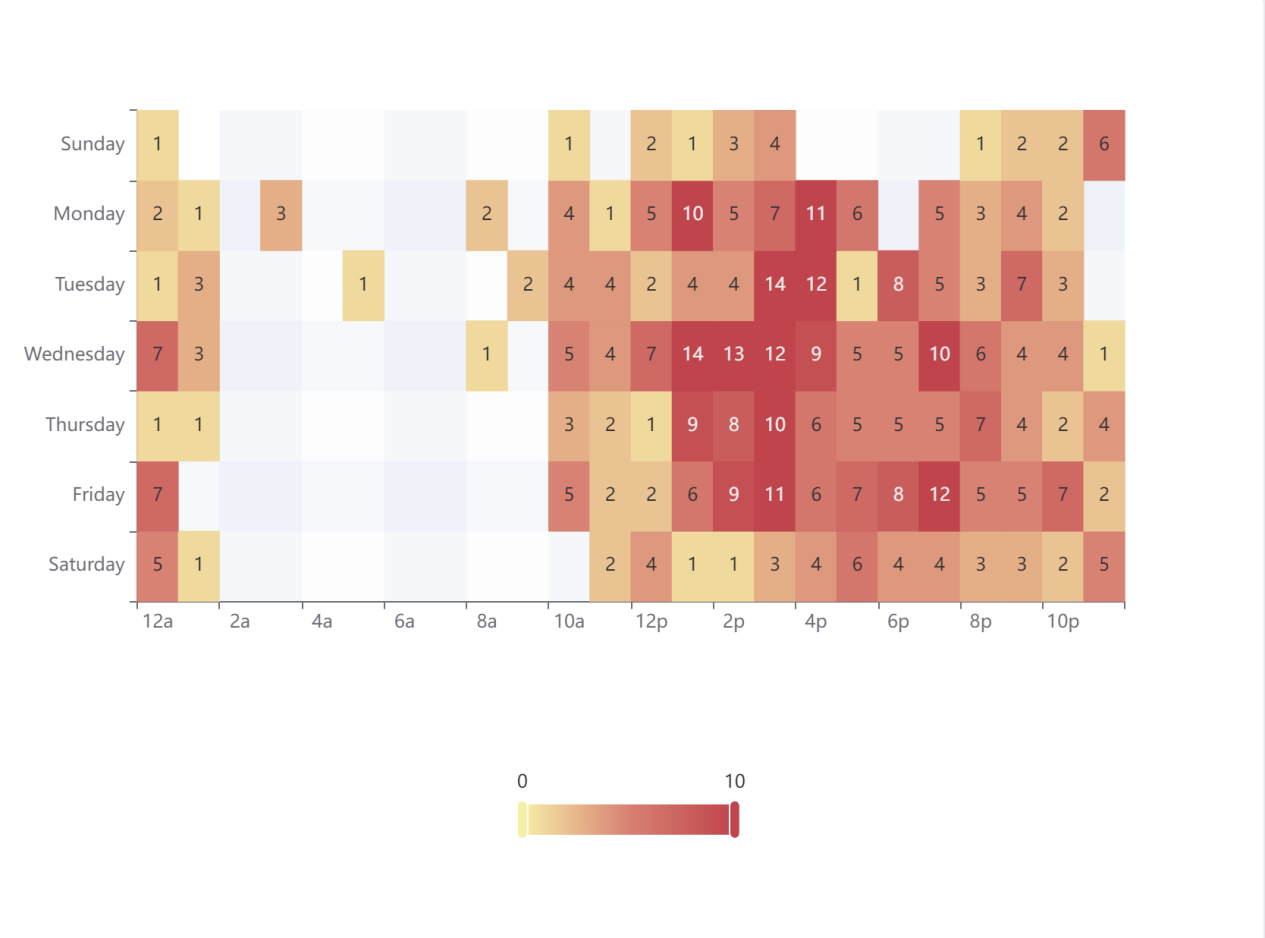

热力图:通过颜色深浅呈现各班级在不同学科上的成绩分布密度。

2. 学科与个体分析

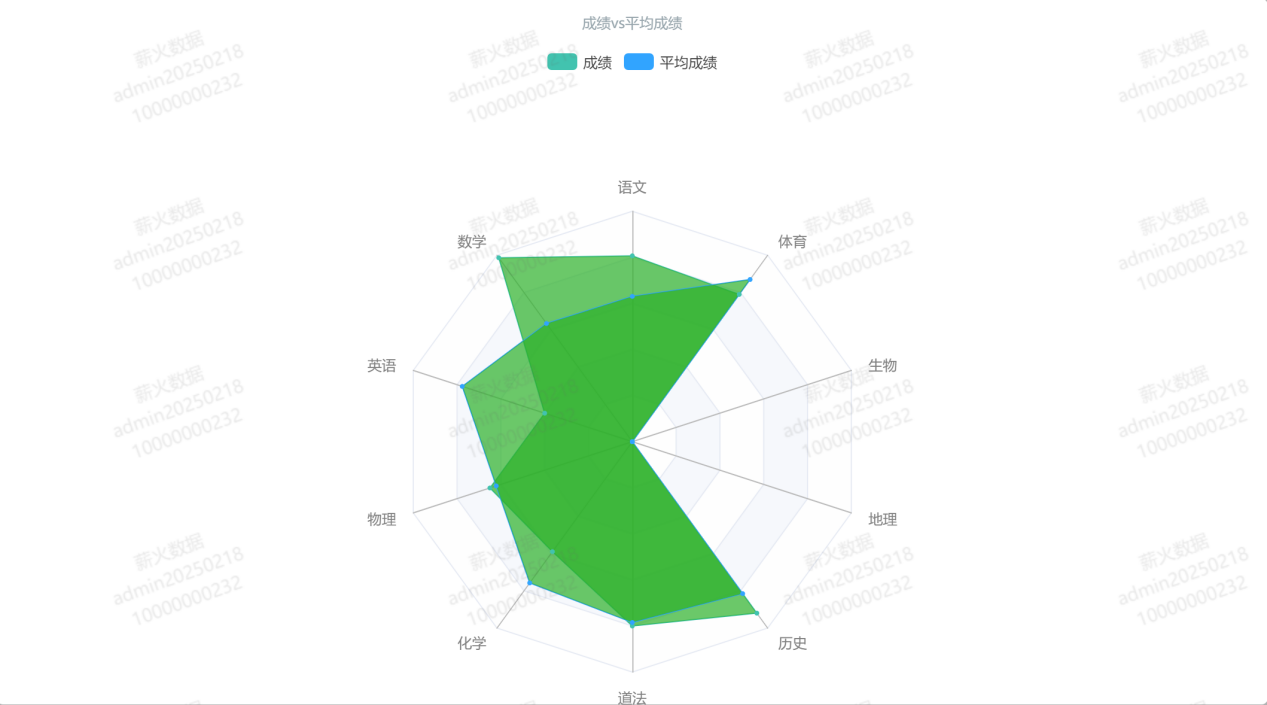

雷达图:对比学生各学科能力分布,识别偏科现象。

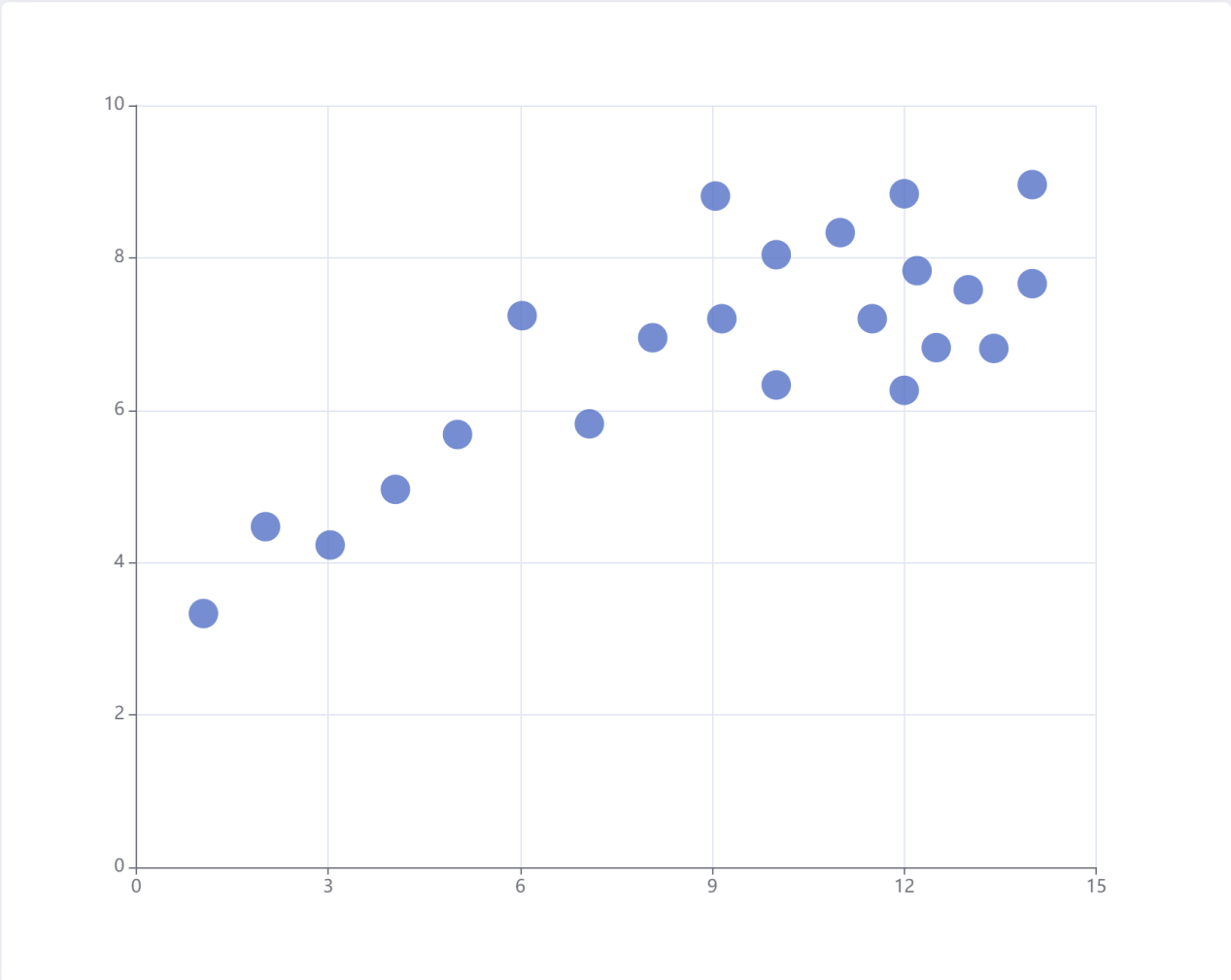

散点图:分析两门学科成绩的相关性(如数学与物理),发现潜在学习规律。

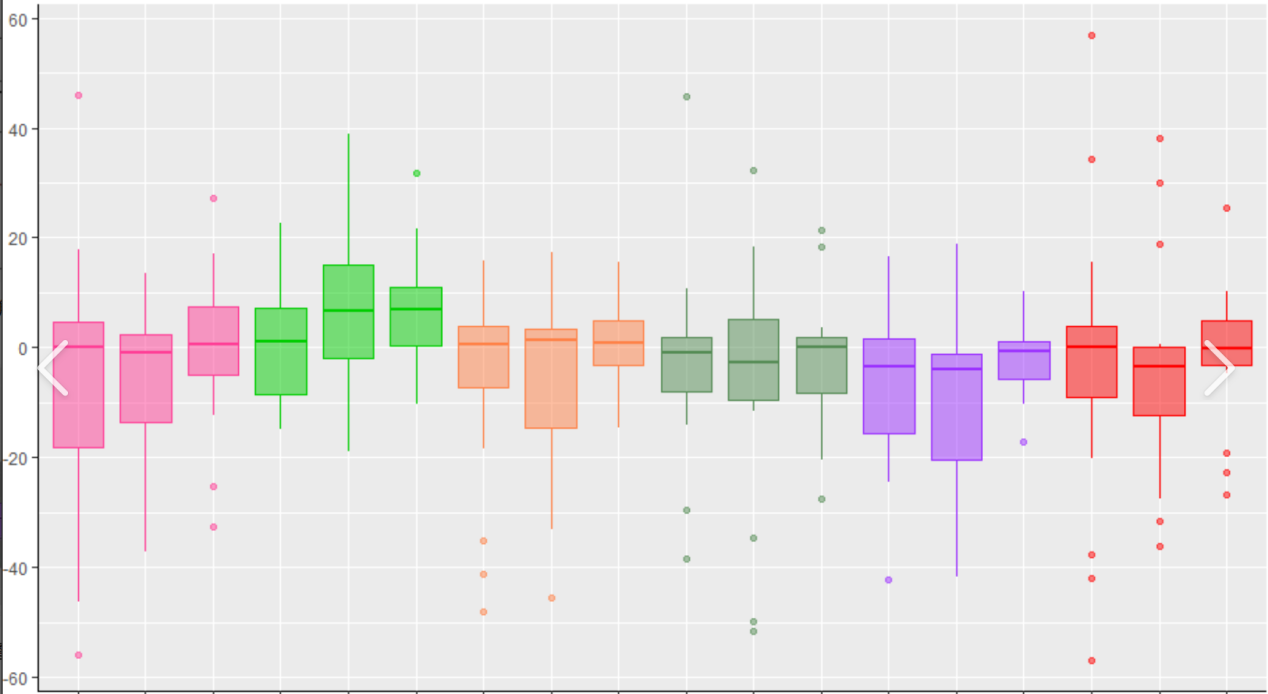

箱线图:展示班级成绩的中位数、四分位数及离群值,定位需重点关注的学生。

3. 多维对比与分布

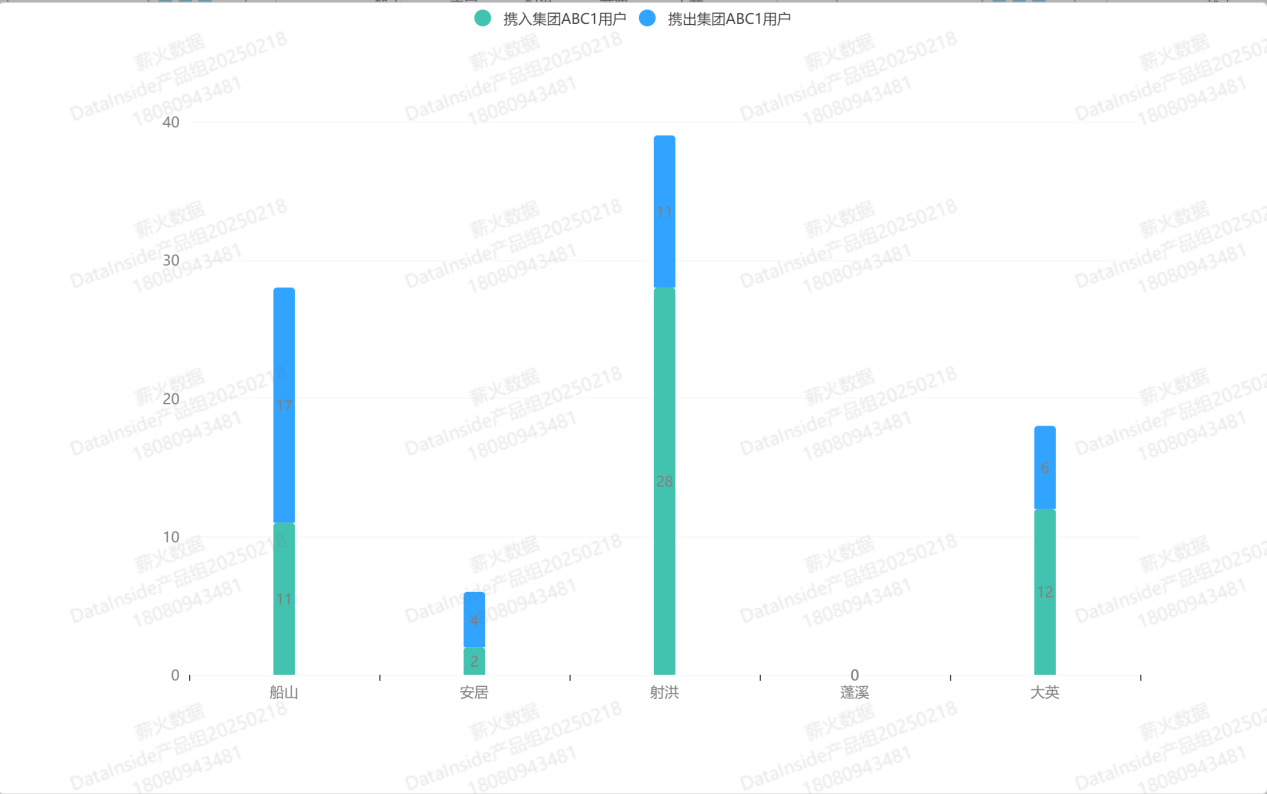

堆叠柱状图:按性别或班级对比优秀率、及格率差异。

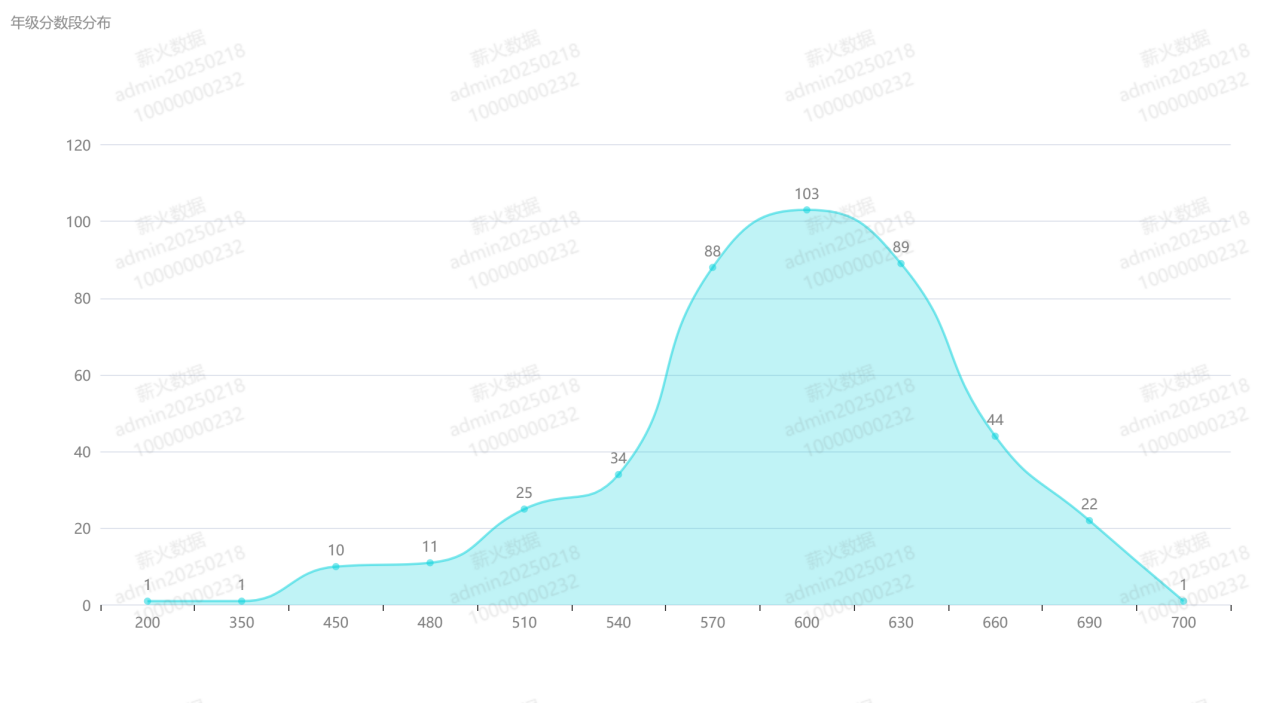

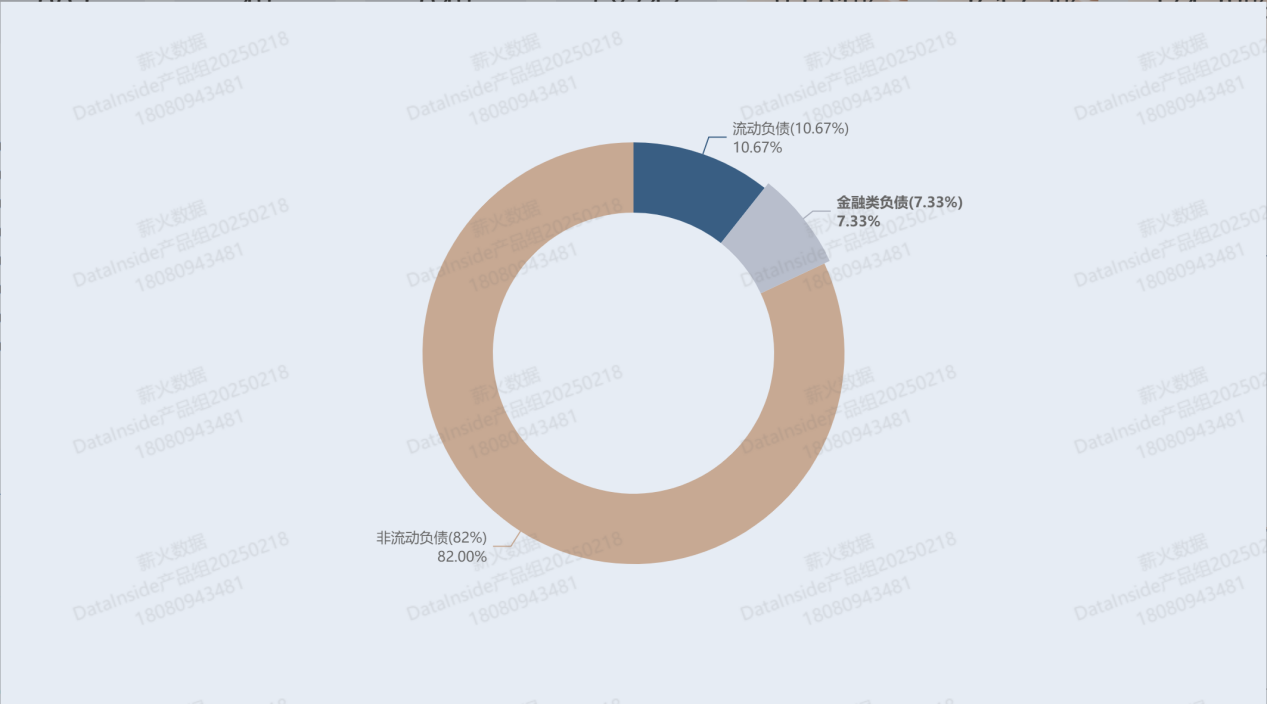

饼图:显示不同分数段(如A/B/C等级)的学生占比。

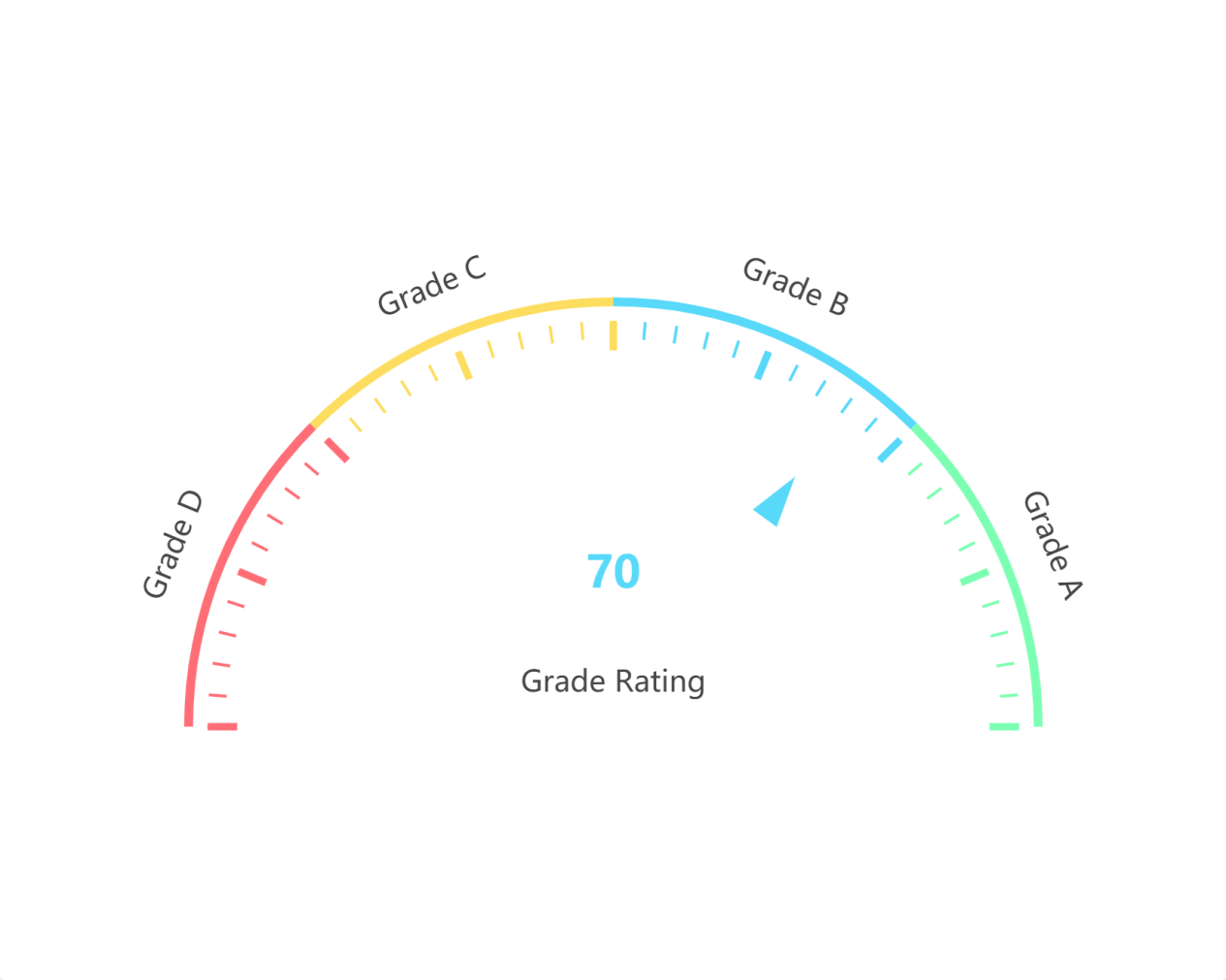

动态仪表盘:整合多图表,支持交互式筛选(如按班级/科目联动分析)。

三、工具推荐

四、分析维度拓展

横向对比:对比不同班级/性别/区域的成绩差异,挖掘教学资源分配问题。

纵向追踪:通过时间序列分析学生个体进步情况,识别“进步显著”或“持续落后”群体。

归因分析:结合学生背景数据(如出勤率),探索影响成绩的外部因素。

五、注意事项

数据隐私:需匿名化处理敏感信息(如姓名、学号)。

图表优化:避免过度装饰,采用清晰配色(如渐变色区分分数段),添加数据标签提升可读性。

结论联动:将可视化结果与教学建议结合。